刑事|接受司法机关调查时,被询问“你知不知道?”应当怎样回答——从四个维度解读刑法上的“明知”

一言蔽之,应当“实事求是地回答”

详细来说,刑法中的"明知"不仅是法律专业术语,更是司法实务中的“黄金分割线”。当司法机关询问“你知不知道”时,这看似简单的一个问题,很可能直接关系罪与非罪的认定。本文将从四个维度带你穿透迷雾,看懂这个决定刑事责任的关键要素。

角色定位 什么时候知道

明知的程度 实务指南

一、角色定位

——你的身份决定回答的主、客观性

(一)从证人的视角回答“知道不知道”——应当陈述自己所见、所闻直接感知的情况。

换句话说:知道就是不知道,不知道就是不知道;看到什么、听到什么就说什么;不得主观臆测,警惕“我认为”“我觉得”“我猜想”这样的证言。

依据:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(2021版)第八十八条:“处于明显醉酒、中毒或者麻醉等状态,不能正常感知或者正确表达的证人所提供的证言,不得作为证据使用。证人的猜测性、评论性、推断性的证言,不得作为证据使用,但根据一般生活经验判断符合事实的除外。”

(二)从被调查人员的视角回答“知道不知道”——应当陈述当时的、真实的自己认知状态、想法看法。

一方面,在现代诉讼注重程序公正的前提下,刑事案件的当事人,具有当然的辩解权,包括律师的辩护权,其基础也是当事人本人的辩解权。

另一方面,每个人的主观想法,只有他自己才知道(有时候当事人本人也不能完全还原当时是怎么想的)。但是,进行辩解也不能信口开河,而需要合情合理。

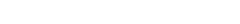

参考法规:“两高一部”2022年3月发布的《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》指出:“认定行为人是否‘明知’他人利用信息网络实施犯罪,应当坚持主客观相一致原则,即要结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与信息网络犯罪行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况、出租、出售‘两卡’的次数、张数、个数,以及行为人的供述等主客观因素,同时注重听取行为人的辩解并根据其辩解合理与否,予以综合认定。”

二、什么时候知道

——中文的缺陷之一,就是没有时态

(一)按明知的时间节点划分,可以分为:一开始就知道、中途知道、事后才知道。

我们律师查阅卷宗笔录的时候,往往看不到关于明知的时间区分。通常是警察询问:“你知不知道这个是违法行为?”被询问人回答:“我知道”。

出现这个问题,很大的原因就是中文没有时态。如果按照英语的时态,“我知道”的过去时是“Iknew”,“我知道”的现在时是“Iknow”,这样就很容易区分了。

01

事前明知,并实施违法犯罪行为,这是很典型的直接故意,以及共同犯罪。

02

事中明知,并实施违法犯罪行为,这时候就可能存在明知前不构成犯罪,明知后构成犯罪的问题。所以,事中明知的时间点很重要,当事人需要向司法机关着重、反复澄清。

03

事后明知(例如经过司法机关告知,或者获知相关犯罪嫌疑人被调查,或者从其他渠道获知),通常不构成犯罪故意。

(二)典型案例——田守林生产、销售有毒、有害食品罪再审改判无罪案(关注公众号,发送“田守林判决”,获取判决书全文)

被告人田守林销售的降糖产品,其外包装显示生产企业为郑州某医药有限公司,有批准文号、专利号、产品说明书。

田守林供述:我有医师职业资格证,向对方索要过相关的资质证明,对方说有,但一直没给我。我觉得应该有吡啶甲酸铬。对方没给我提供相关的资质证明,但我看见外包装上的“蓝帽子”了,另外也通过互联网查询到这种产品的批准文号了。我判定购进产品的安全有效性的依据是厂家提供的产品合格证和厂家资质证明。我是根据说明书向外销售的,因为这种产品属于无毒无害(小蓝帽)保健食品。后来经检测,该降糖产品含有二甲双胍、格列苯脲成份。我听明白了。

原审田守林被判处有期徒刑七个月,缓刑一年。法院再审认为:公诉机关仅凭原审被告人田守林在购买涉案保健品食品时未向销售方获取《保健食品批准证书》复印件和产品检验合格证,来认定其明知食品中含有有毒、有害成份,理据不足。综合现有证据,不足以证实原审被告人田守林主观上存在犯罪故意,不符合销售有毒、有害食品罪的犯罪构成要件。

三、明知的程度

——法律认定的三重阶梯

故意犯罪中的故意,是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的心理态度。前一段话是认识因素,即“明知自己的行为会发生危害社会的结果”;后一段话是意志因素,即“希望或者放任危害结果的发生”。

刑法上的“明知”包括“确定知道”和“应当知道”(推定知道),但是不包含“可能知道”。如果把“明知”的范围扩大到“可能知道”,则将会把刑法上的故意(间接故意)和过失(过于自行的过失)混淆,违背罪刑法定原则。

01

确定知道(直接故意)

根据聊天记录、书面协议等证据,直接证明了当事人的主观状态。

02

应当知道(间接故意)

根据个人的认识能力,事件本身的合理性、反常性(异常性),结合日常生活经验和常识,推定当事人的主观状态。

03

可能知道(盖然性的知道)

不能用“某某行为存在被犯罪利用的可能性,来替代主观明知的认定”。此时,已经不构成犯罪的故意,而是过失(过于自信的过失)。

法律依据:《刑法》(2023修正)第十五条:应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。

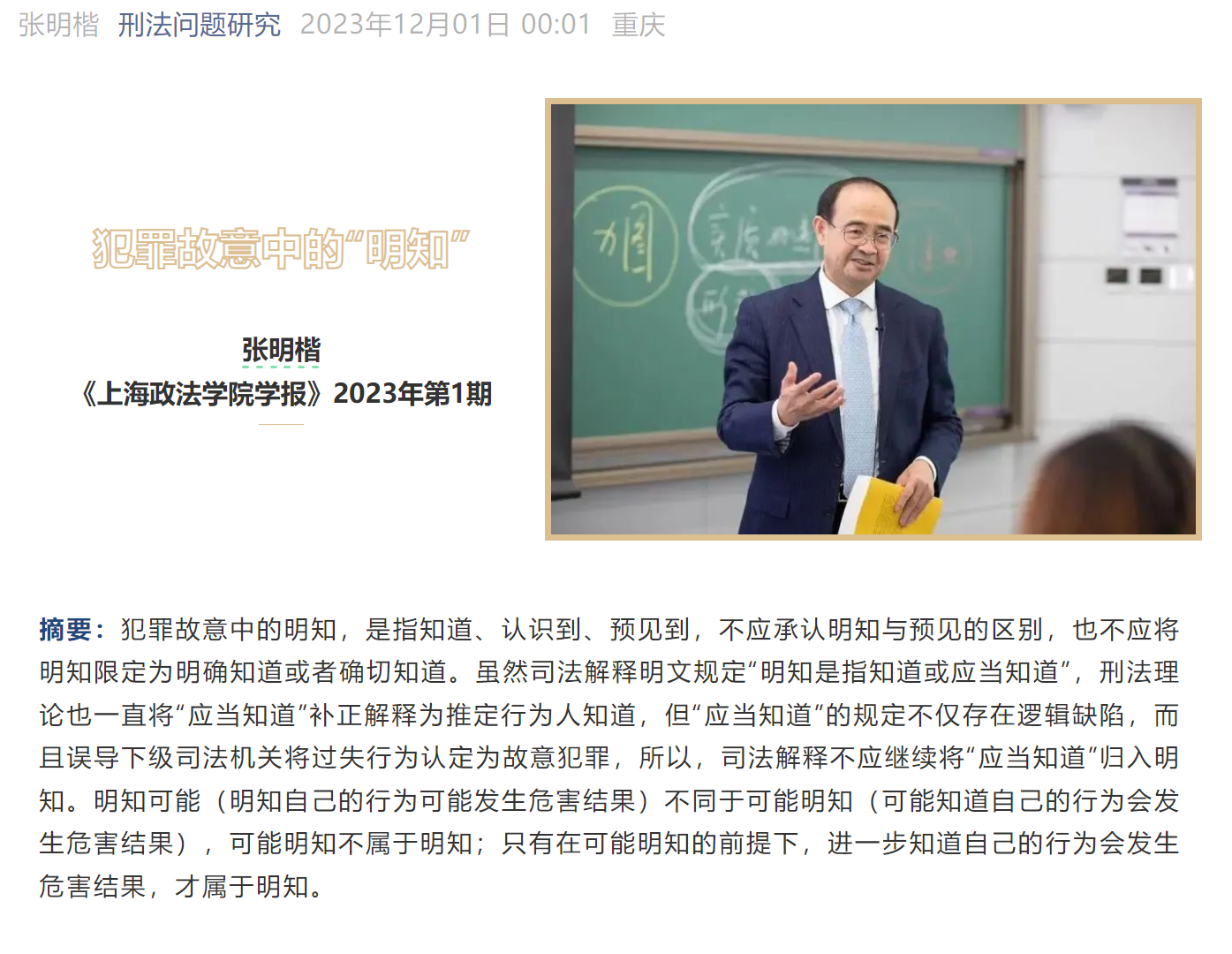

其他参考法规:《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条:“有进出口经营权的公司、企业,明知他人意欲(不是可能)骗取国家出口退税款,仍违反国家有关进出口经营的规定,允许他人自带客户、自带货源、自带汇票并自行报关,骗取国家出口退税款的,依照刑法第二百零四条第一款(骗取出口退税罪)、第二百一十一条的规定(单位犯危害税收征管罪)定罪处罚。”

对本条,权威的《理解与适用》指出:有进出口经营权的公司、企业采用“四自”手段为他人办理出口货物业务,主观上至少具有放任他人实施骗取出口退税行为的故意。但是,由于这种放任态度的目的和动机较为复杂,如果他人没有实施骗税行为,则有进出口经营权的公司、企业的这种放任行为仅仅属于违规性质;如果仅根据主观上的放任态度及他人骗税的结果就追究有进出口经营权的公司、企业的刑事责任,则难免客观归罪之嫌。综上考虑,根据刑法“主客观相一致”原则,《解释》只针对有进出口经营权的公司、企业“明知他人意欲骗取国家出口退税款,仍违反国家有关进出口经营的规定,允许他人自带客户、自带货源、自带汇票并自行报关,骗取国家出口退税款”的情形,作了追究刑事责任的规定。

四、实务指南

——让笔录能够如实反映自己的如实供述

(一)如实陈述的禁忌——拒绝诱导性提问和主观臆断的回答

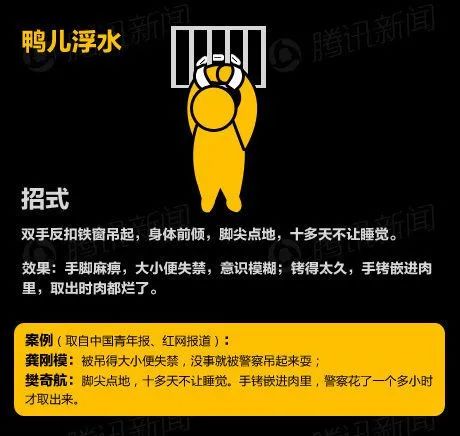

参考法规:两高一部等《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》(2017)第一条:“严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。”

举例子:“你当时就怀疑过是违法的吧?”“你为什么不去索要合格证书?”等等。

(二)笔录核对三要点——确认时间节点记载准确性、检查认知状态表述完整性、有权要求更正或者补充笔录

举例子,实际的询问过程:侦查人员问:“现在告诉你,这个是违法行为,你知道了吗?”被询问人回答:“我现在知道了。”

笔录记载的内容:侦查人员问:“你知不知道这个是违法行为?”被询问人回答:“我知道。”

(关注作者公众号,发送“田守林判决”,获取《田守林生产、销售有毒、有害食品罪再审改判无罪案判决书》全文)

作者:江安南律师团队

首发:微信公众号“法律通鉴”

公司决议下次,股东是否打赏的卡死了肯德基阿里

- 情感童声

- 性感男声

- 特别男声

- 普通男声

- 普通女声

- 0.7X

- 1.0X

- 1.5X

- 2X

- 3X

- 4X

- 特大

- 大

- 标准

- 小

作者推荐

换一换常见问题

-

1、“点读”是什么?

点读是点睛网APP中的一款全民学法的人工智能(AI)新产品。它能“识字”和“朗读”,它使“读屏”变“听书”,解放读者的眼睛和颈椎。它使“讲课”变“写作”,解放讲师的时间和身心。

-

2、“点读”的作者?

在点睛网PC或APP端注册,登录点睛网PC端个人后台,点击“我的文章”,填写作者信息并上传文章。当第一篇文章通过编辑审核后,即成为点睛网的正式作者。

-

3、“点读”的文章?

作者在点睛网个人中心发布文章,编辑审核合格的才能呈现给读者。作者只能发布自己写的文章,不能发布或转发他人的文章。更不能发布有违法律法规、政府规定,或公序良俗、文明风尚、社会和谐等文章。

-

4、“点读”的审核?

作者文章上传后,编辑将在工作日最晚不超过24个小时、非工作日最晚不超过48个小时内完成审核。审核未通过的,说明理由。文章评论的审核,参照以上周期。